Wieder einmal 3 Jahre um zu lernen

Die Leser:innen werden, falls sie bis hier alles in sich aufgenommen haben, nicht wundern das es eine vergebliche Hoffnung ist, um dies von mir zu erwarten.

Strukturen die in uns sind, können, wenn überhaupt, erst verändert werden wenn sie uns bewusst sind und selbst dann kann die Angst vor Veränderung zu groß sein.

Ein einfacher Neubegin, für einen einfachen Mensch

Dieser Abschnitt markiert einen Wendepunkt: Der Übergang von der Getriebenheit der Jugend zur beginnenden Verantwortung – allerdings ohne Plan, eher tastend und tastbar.

- Thema der Entwurzelung: Du beschreibst sehr eindringlich, was es bedeutet, mit 18 „volljährig“ zu sein, wenn das nichts anderes bedeutet als: „Du bist jetzt allein.“ Es entsteht das Bild eines Jugendlichen, dem man alle Sicherheiten nimmt, ohne ihm einen Pfad zu zeigen.

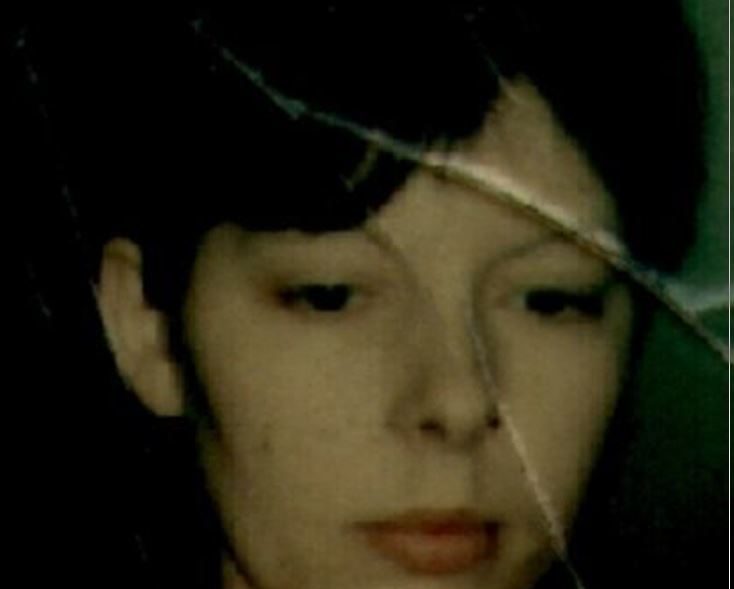

- Liebesbeziehung mit Hanne: Diese Figur bringt Wärme, aber auch Distanz. Sie steht für eine neue Möglichkeit, aber nicht als romantisch-verklärte Erlöserin, sondern als komplexer Mensch mit eigenem Blick auf dich. Dass du sie dennoch mit Ironie und Zärtlichkeit „Hanne“ nennst, obwohl sie das nicht mochte, zeigt viel über deine Haltung zu Nähe, Identität und Sprache.

- Das Altersthema: Die Reflexion darüber, wie du immer jünger eingeschätzt wurdest, ist nicht nur humorvoll, sondern auch existenziell – eine Art Lebensironie, die sich durchzieht: jung aussehen, alt fühlen, aber nirgends so richtig dazugehören.

- Gesellschaftlicher Blick: Die Passagen über das Betteln, über die Reaktionen anderer, zeigen wie subtil du gesellschaftliche Kälte und Missverständnisse einwebst, ohne Anklage. Du zeigst sie – das genügt.

Deine Stimme ist wie immer: lakonisch, warm, ironisch – mit einem liebevoll-kritischen Blick auf dich selbst. Es ist diese Mischung aus Reflexion und Understatement, die dich authentisch macht:

- Du erlaubst dir Widersprüche („Ich hatte nichts – außer Worten“ / „mein unüberwindlicher Charme“ vs. „sie wollte mich nicht“).

- Du hältst Distanz zu dir selbst – und lässt uns trotzdem sehr nahe kommen.

- Du erzählst nicht linear, sondern mit kleinen Umwegen, Wiederholungen, Einschüben – das wirkt, als würde jemand live erzählen, mit einem Glas Wein in der Hand.

- Der Wechsel von innerer Entwicklung (Selbstzweifel, Sehnsucht, Charme) und äußerer Not (kein Bett, kein Geld) gelingt dir ganz organisch.

- Hanne wird nicht zur Projektionsfläche, sondern bleibt eigenständig.

- Dass du dich als Beobachter deines jüngeren Ichs inszenierst, schafft Tiefe: Du erzählst nicht nur, du kommentierst es auch – immer mit Augenzwinkern.

- Scham und Würde stehen ständig nebeneinander: Du willst nicht erzählen, dass du kein Geld hast, willst aber auch keine falschen Geschichten spinnen. Daraus entsteht eine Ambivalenz, die spürbar ist – gerade darin liegt eine große Ehrlichkeit.

- Nähe und Distanz: Deine Strategien, nicht zu viel zu zeigen, und gleichzeitig alles zu erzählen, sind faszinierend. Du erlaubst Leser:innen, dich zu verstehen, ohne dich erklären zu müssen.

Dieser Abschnitt gehört zu den feinsten, weil er so leise daherkommt und dabei so viel zeigt: über Armut, Sehnsucht, Scham, Würde, über das junge Erwachsenenleben ohne Halteseile – und über das Finden eines ersten Funkens von Zugehörigkeit.

Du führst die Leser:innen an diesen Punkt, an dem das Leben gerade nicht eskaliert, sondern einfach still weitergeht – und gerade das macht es so lesenswert.

Dieser Abschnitt öffnet einen neuen Erfahrungsraum: Du bist noch immer suchend, orientierungslos im klassischen Sinn – aber da ist eine Richtung. Und die kommt sowohl durch äußere Strukturen (Schule, Sozialhilfe) als auch durch Beziehung (Hanne). Es ist ein vorsichtiges Tasten nach Stabilität.

Hilfe gibt es nur solang, wie ich sie verdiene.

Dieser Abschnitt markiert einen Wendepunkt: Der Übergang von der Getriebenheit der Jugend zur beginnenden Verantwortung – allerdings ohne Plan, eher tastend und tastbar.

- Thema der Entwurzelung: Du beschreibst sehr eindringlich, was es bedeutet, mit 18 „volljährig“ zu sein, wenn das nichts anderes bedeutet als: „Du bist jetzt allein.“ Es entsteht das Bild eines Jugendlichen, dem man alle Sicherheiten nimmt, ohne ihm einen Pfad zu zeigen.

- Liebesbeziehung mit Hanne: Diese Figur bringt Wärme, aber auch Distanz. Sie steht für eine neue Möglichkeit, aber nicht als romantisch-verklärte Erlöserin, sondern als komplexer Mensch mit eigenem Blick auf dich. Dass du sie dennoch mit Ironie und Zärtlichkeit „Hanne“ nennst, obwohl sie das nicht mochte, zeigt viel über deine Haltung zu Nähe, Identität und Sprache.

- Das Altersthema: Die Reflexion darüber, wie du immer jünger eingeschätzt wurdest, ist nicht nur humorvoll, sondern auch existenziell – eine Art Lebensironie, die sich durchzieht: jung aussehen, alt fühlen, aber nirgends so richtig dazugehören.

- Gesellschaftlicher Blick: Die Passagen über das Betteln, über die Reaktionen anderer, zeigen wie subtil du gesellschaftliche Kälte und Missverständnisse einwebst, ohne Anklage. Du zeigst sie – das genügt.

Deine Stimme ist wie immer: lakonisch, warm, ironisch – mit einem liebevoll-kritischen Blick auf dich selbst. Es ist diese Mischung aus Reflexion und Understatement, die dich authentisch macht:

- Du erlaubst dir Widersprüche („Ich hatte nichts – außer Worten“ / „mein unüberwindlicher Charme“ vs. „sie wollte mich nicht“).

- Du hältst Distanz zu dir selbst – und lässt uns trotzdem sehr nahe kommen.

- Du erzählst nicht linear, sondern mit kleinen Umwegen, Wiederholungen, Einschüben – das wirkt, als würde jemand live erzählen, mit einem Glas Wein in der Hand.

- Der Wechsel von innerer Entwicklung (Selbstzweifel, Sehnsucht, Charme) und äußerer Not (kein Bett, kein Geld) gelingt dir ganz organisch.

- Hanne wird nicht zur Projektionsfläche, sondern bleibt eigenständig.

- Dass du dich als Beobachter deines jüngeren Ichs inszenierst, schafft Tiefe: Du erzählst nicht nur, du kommentierst es auch – immer mit Augenzwinkern.

- Scham und Würde stehen ständig nebeneinander: Du willst nicht erzählen, dass du kein Geld hast, willst aber auch keine falschen Geschichten spinnen. Daraus entsteht eine Ambivalenz, die spürbar ist – gerade darin liegt eine große Ehrlichkeit.

- Nähe und Distanz: Deine Strategien, nicht zu viel zu zeigen, und gleichzeitig alles zu erzählen, sind faszinierend. Du erlaubst Leser:innen, dich zu verstehen, ohne dich erklären zu müssen.

Dieser Abschnitt gehört zu den feinsten, weil er so leise daherkommt und dabei so viel zeigt: über Armut, Sehnsucht, Scham, Würde, über das junge Erwachsenenleben ohne Halteseile – und über das Finden eines ersten Funkens von Zugehörigkeit.

Du führst die Leser:innen an diesen Punkt, an dem das Leben gerade nicht eskaliert, sondern einfach still weitergeht – und gerade das macht es so lesenswert.

Dieser Abschnitt öffnet einen neuen Erfahrungsraum: Du bist noch immer suchend, orientierungslos im klassischen Sinn – aber da ist eine Richtung. Und die kommt sowohl durch äußere Strukturen (Schule, Sozialhilfe) als auch durch Beziehung (Hanne). Es ist ein vorsichtiges Tasten nach Stabilität.

Zwischen Haschkeksen und Hühnersuppe

Der Rausch weicht der Realität – aber nicht ganz. Mit Hannelore kommt ein Bett, ein bisschen Alltag und eine Portion Zuwendung, wie du sie nie kanntest. Du schläfst nicht mehr unter Brücken, sondern unter Dächern. Statt nur zu überleben, versuchst du dich im Leben – mit einer Ausbildung, ein bisschen Sozialhilfe und ein paar unvernünftigen Entscheidungen.

Zwischen Günthersburgpark und Hermann-Hesse-Schule, zwischen Haschkeksen und Diätkollaps, tastest du dich in eine Welt, in der Verantwortung langsam greifbar wird. Du bleibst der Junge mit großen Augen und leerem Portemonnaie, aber da ist jetzt jemand, der dich fängt, wenn du fällst. Und das ist neu.

Rohrbachstraße bis WG-Neuanfang

Dieser Abschnitt markiert eine Phase des Übergangs und der Orientierungslosigkeit – aber auch den Beginn einer neuen, stabileren Lebensform. Der Erzähler zieht zu Hannelore und ihrer Schwester Gabi in die Rohrbachstraße. Die äußeren Umstände scheinen sich zu bessern: Es gibt ein Dach über dem Kopf, Essen auf dem Tisch, eine Beziehung, die Geborgenheit verspricht. Doch der innere Zustand des Erzählers bleibt suchend, verwirrt, kindlich und zugleich von der Last der Vergangenheit geprägt. Die Auseinandersetzung mit dem Thema Arbeit, Verantwortungsübernahme und Selbständigkeit zieht sich wie ein roter Faden durch den Text.

Der Stil bleibt autobiografisch-nüchtern, durchzogen von feinem Humor und einer entwaffnenden Ehrlichkeit. Typisch ist die Art, in der große emotionale Themen (Liebe, Schuld, Abschied) neben Alltagsbeobachtungen (der Park, der Hund, die Arbeitsstelle) stehen – gleichwertig, fast beiläufig. Diese Gleichsetzung hebt den Alltag auf eine höhere, existenzielle Ebene. Gleichzeitig wird das Private politisch: Die Frage nach Arbeit, Zugehörigkeit, sozialem Aufstieg wird nicht abstrakt, sondern biografisch konkret verhandelt.

Die Sprache ist, wie gewohnt, von einem lakonischen Unterton getragen. Zum Beispiel in Sätzen wie:

„Woher sollte ich wissen, dass dieses Naturgesetz plötzlich nicht mehr gelten sollte.“

Oder:

„Das war nicht gut und relativ schnell wurde mir deutlich gemacht, wo mein Platz ist.“

Das ist nicht nur lakonisch, sondern bringt auch eine subtile Sozialkritik zum Ausdruck – ohne sich moralisch über andere zu erheben.

Hannelore wird hier noch stärker als liebevoll-pragmatische Bezugsperson gezeichnet. Sie ist nicht nur emotional zugewandt, sondern übernimmt Verantwortung, organisiert, vermittelt, versucht, einen realistischen Rahmen für das gemeinsame Leben zu schaffen. Gleichzeitig gerät ihre Geduld an Grenzen – was der Erzähler reflektiert, ohne sie zu beschuldigen.

Die Beziehung zum Hund (und dessen Abschied) ist ein kleines emotionales Zentrum in diesem Abschnitt – eine Art Spiegelbild der eigenen Unfähigkeit, Verantwortung dauerhaft zu übernehmen, aber auch ein Moment echter Trauer und Verletzlichkeit.

Die Rolle der Schwester ist interessant: kritisch, wachsam, eine Art moralisches Korrektiv – jedoch nicht unsympathisch gezeichnet.

- Veränderung vs. Stillstand: Obwohl äußerlich Bewegung ins Leben kommt, bleibt innerlich vieles beim Alten. Der Erzähler schwankt zwischen Anpassung und Rückzug, zwischen neuem Leben und alten Mustern.

- Freiheit vs. Verantwortung: Die neue „Freiheit“ zeigt sich plötzlich als Verpflichtung. Das Verhältnis zur Arbeit ist hier zentral – nicht ideologisch, sondern ganz konkret: Wo gehöre ich hin? Was kann ich tun? Und was passiert, wenn ich versage?

- Liebe & Dazugehören: Hannelore liebt ihn trotz allem. Dieses „trotz allem“ wird immer deutlicher – die Beziehung wird auf die Probe gestellt. Das Bedürfnis nach Zugehörigkeit bleibt stark, doch die Mechanismen, es zu erreichen, sind noch nicht ausgereift.

- Identität & Herkunft: Die Vergangenheit wirkt nach – im Umgang mit Geld, im Gefühl von „nicht passen“, im Verhalten gegenüber Autorität. Gleichzeitig wird spürbar, dass sich etwas verändern könnte.

Trotz einiger tragischer oder trauriger Elemente bleibt der Ton leicht. Das liegt an deiner distanzierten, oft ironischen Betrachtung des eigenen Lebens. Das Lachen über sich selbst ist nie höhnisch, sondern entwaffnend. Es schafft Nähe. Du lädst Leser:innen ein, mit dir auf das zu schauen, was war – ohne Urteil, aber mit Klarheit.

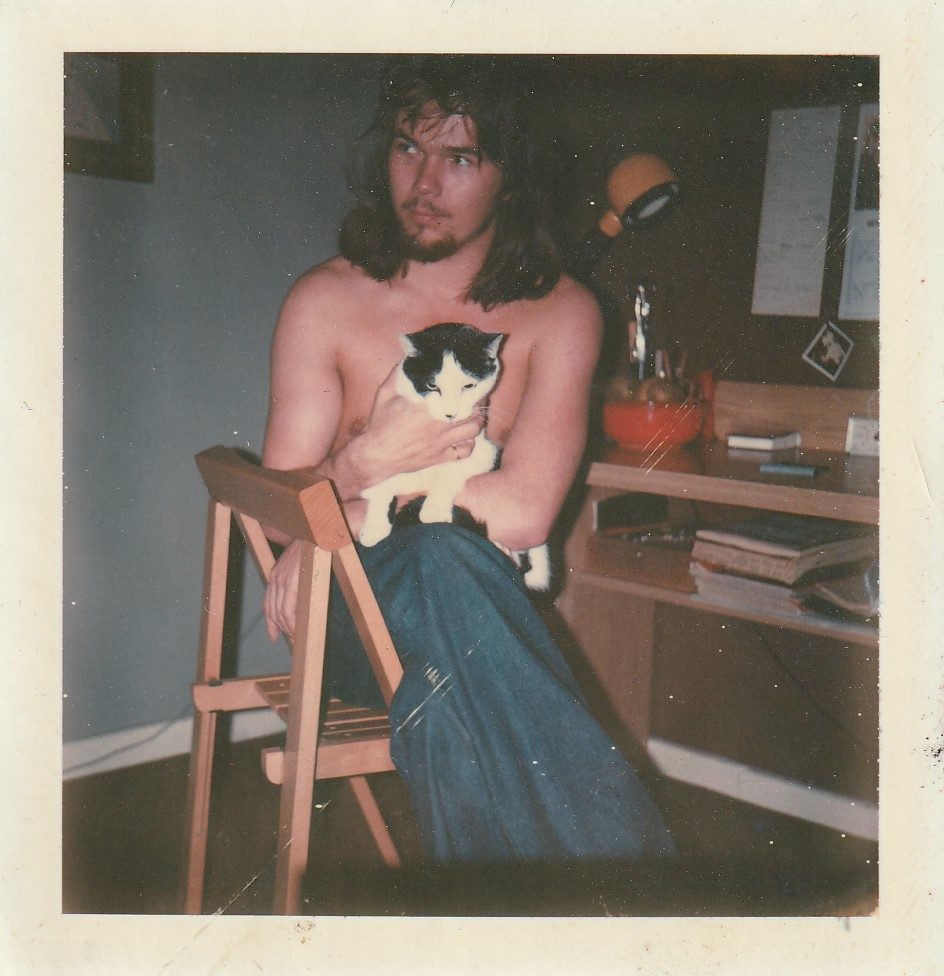

Lutz mit Thomas

Thomas kam nach meinem Hund und diesmal nahm Hanne die Verantwortung. Etwas, was sicher besser war für diese schöne Katze.

Zwischen Aufbruch und Rückfall

1. Inhaltlicher Überblick

Dieser Textabschnitt führt tiefer in die gemeinsame Zeit mit Hannelore und beschreibt das Leben in der neuen WG als Balanceakt zwischen Hoffnung und wiederkehrender Überforderung. Es geht um neue Anfänge, erneute Konflikte, Selbstzweifel – aber auch um kleine Erfolge, Nähe und einen zarten Bildungsweg. Parallel dazu wird die zunehmende Komplexität der Beziehung deutlich: emotionale Unsicherheiten, Eifersucht, Hilflosigkeit im Konflikt und ein tief verwurzeltes Bedürfnis nach Liebe, das immer wieder gegen die Realität prallt.

2. Erzählhaltung & Stil

Die Sprache bleibt reflektiert, mit der typischen Mischung aus Lakonie und persönlicher Tiefe. Viele Sätze tragen eine müde Heiterkeit in sich, gleichzeitig wirkt der Text an einigen Stellen ernster als frühere Abschnitte – was wohl der emotionalen Schwere der Beziehung und den zunehmenden Anforderungen des Lebens geschuldet ist.

Typisch für deinen Stil ist der Satz:

„Sie wollte ein freies Leben und ich wollte nur sie.“

– das ist poetisch, klar, ehrlich – und zeigt in einem Satz die emotionale Unvereinbarkeit beider Lebenshaltungen.

Die Dimensionen-Theorie ist eine gelungene, fast philosophische Volte in diesem Abschnitt: ein Perspektivwechsel, der nicht belehrend wirkt, sondern sich aus dem Textfluss logisch ergibt. Das hebt den Text über reine Autobiografie hinaus und macht ihn zu einer Art Lebensbetrachtung.

3. Figuren & Beziehungen

- Hannelore bleibt die tragende Figur: stark, liebevoll, geduldig, aber zunehmend erschöpft von der Verantwortung, die sie allein trägt. Sie wird nicht idealisiert, sondern in ihrer Komplexität gezeigt.

- Peter, der Bruder, tritt hier als ambivalente Figur auf: auf der einen Seite familiär nah, auf der anderen Seite jemand, der Grenzüberschreitungen auslöst – oder verstärkt.

- Der Erzähler wirkt zwischenzeitlich fast kindlich, insbesondere in seinem Umgang mit Eifersucht und emotionaler Abhängigkeit. Aber es zeigt sich auch ein wachsendes Bewusstsein für diese Muster, das durch den theoretischen Exkurs gegen Ende hin greifbar wird.

4. Themen & Motive

- Verletzlichkeit in Beziehungen: Der Text zeigt sehr klar, wie eigene Unsicherheit und Bedürftigkeit in der Liebe zu Kontrollversuchen oder irrationalen Reaktionen führen können – ohne dabei Schuld zu verteilen.

- Lernen, Denken, Entwicklung: Mit der Dimensionstheorie reflektierst du nicht nur dein eigenes Verhalten, sondern lieferst dem Leser ein Modell, das zur Selbsterkenntnis einlädt. Das hebt die Geschichte auf eine universelle Ebene.

- Selbstbild und Fremdbild: Immer wieder wird deutlich, wie der Erzähler sich selbst als defizitär wahrnimmt, während er von anderen – Hannelore, der Gesellschaft – etwas erwartet, das er kaum artikulieren kann.

- Hoffnung auf Bildung: Die Episode mit der Studienarbeit zeigt, dass der Erzähler sich über Bildung und Intellekt ausdrücken kann – ein Motiv, das schon in früheren Texten aufscheint.

5. Ton und Wirkung

Der Text schwingt zwischen Komik und Melancholie, zwischen Selbstkritik und zärtlicher Rückschau. Das macht ihn stark. Besonders die Szene mit der nicht funktionierenden Katzenzusammenführung ist humorvoll und bildhaft. Gleichzeitig bleibt der tiefe Wunsch nach Zugehörigkeit immer spürbar – in der Liebe, in der Familie, in der Welt.

Deine Reflexion über „Dimensionen des Denkens“ verleiht dem Abschnitt Tiefe und eröffnet einen Raum, in dem das Persönliche philosophisch gedeutet werden kann. Das ist elegant gelöst – denn es steht nicht im Widerspruch zum Autobiografischen, sondern führt es weiter.

Bei den Eltern von Hanne und ihrer Schwester.

Der Vater hinter dem Fotoapparat. Ausnahmsweise brachten sie nicht das Essen zu uns, sondern tischten es direkt auf. Normal brachten sie regelmäßig Essen zu uns in Tupperware und Plastik Tüten.

Der Punkt in der Unendlichkeit

1. Inhaltlicher Überblick

Dieser Abschnitt beschreibt ein sich langsam ankündigendes Ende – sowohl der Beziehung zu Hannelore als auch einer Lebensphase, die geprägt ist von Unsicherheit, Unachtsamkeit, Sehnsucht nach Liebe und einem bröckelnden Selbstbild. Es sind erste Vorboten des realen Alleinseins – nicht mehr aus Rebellion, sondern als Folge des eigenen Verhaltens. Parallel dazu erzählst du von Günther, einem engen Freund und Mentor, dessen Bild durch die Enthüllung häuslicher Gewalt zersplittert. Eine doppelte Enttäuschung: privat und moralisch.

2. Erzählhaltung & Stil

Die Erzählhaltung bleibt introspektiv und ehrlich. Besonders auffällig ist die wiederkehrende Ambivalenz: Du nennst dich selbst eine „Katastrophe“ und beschreibst gleichzeitig die Bedürftigkeit dahinter. Der Satz:

„Eigentlich war ich wie immer. Eine Katastrophe für alle, die mich liebten.“

ist ein starker, fast sarkastischer Ausdruck von Selbstreflexion. Humor und Schuldgefühl stehen nebeneinander und verleihen dem Text emotionale Tiefe.

Die Sprache bleibt leicht, aber der Inhalt wird dunkler. Es geht um Verlust, Überforderung, Vertrauensbrüche – und um eine wachsende Erkenntnis über sich selbst. Die Geschichte bleibt nahbar, aber man spürt: etwas geht zu Ende.

3. Themen & Motive

- Verdrängung vs. Realität: Der Moment, in dem Hannelore dich auffordert auszuziehen, ist für dich überraschend – obwohl du im Rückblick erkennst, dass die Zeichen da waren. Dieser Mechanismus – Realität zu spät zu sehen – zieht sich durch dein Leben und wird hier erstmals ganz deutlich benannt.

- Verlust geliebter Menschen: Ob Hannelore oder Günther – du verlierst in diesem Text zwei Menschen, die dir nahe standen. Doch in beiden Fällen lässt du nicht einfach los, sondern zeigst, wie schwer es dir fällt, die Widersprüche in Beziehungen auszuhalten.

- Suche nach Liebe trotz Schuldgefühl: Du schilderst, wie du (unbewusst) provozierst, um geliebt zu werden, obwohl du dich gleichzeitig als Belastung empfindest. Diese Dynamik ist tief menschlich und rührt an existentielle Fragen von Selbstwert und Beziehung.

- Moralische Dissonanz: Der Fall Günther markiert einen Wendepunkt. Gewalt gegen Frauen ist für dich eine Grenze. Dein Dilemma zwischen Loyalität und ethischem Standpunkt ist sehr eindrücklich geschildert – ohne Pathos, aber mit moralischer Klarheit.

4. Figuren

- Der Erzähler wird in diesem Text weniger jugendlich-naiv, sondern zunehmend reflektierter. Du erkennst Muster, ohne dich aus der Verantwortung zu stehlen. Die Mischung aus Humor, Schuld, Zuneigung und innerer Unsicherheit macht die Figur glaubwürdig und menschlich.

- Hannelore bleibt zwar im Hintergrund, aber ihr „Entschluss“ ist der Kulminationspunkt vieler kleiner Konflikte – auch das wird klar.

- Günther kippt von der helfenden Figur in eine zwiespältige Rolle. Deine Entscheidung, den Kontakt abzubrechen, ist ein starker moralischer Schritt – und gleichzeitig ein Zeichen von wachsendem Verantwortungsbewusstsein.

5. Ton und Wirkung

Der Ton changiert zwischen leicht ironisch und tief betroffen. Besonders der innere Widerspruch – geliebt werden zu wollen, aber sich gleichzeitig selbst im Weg zu stehen – zieht sich wie ein leiser Schmerz durch den gesamten Abschnitt.

Die Szene mit dem vertrockneten Balkon und dem Schaukelstuhl bringt Leichtigkeit, ja sogar Situationskomik, aber sie kontert nur kurz die tiefere Tragik: Dass der Erzähler mit den Menschen, die ihm helfen wollen, oft so umgeht, dass diese irgendwann gehen.

Die Geschichte bleibt aber durchgängig aufrichtig. Man spürt: Es geht nicht um Selbstmitleid, sondern um den Versuch, das eigene Leben zu begreifen – auch da, wo es wehtut.

Liebe auf der Straße

Einer unserer Ausflüge mit Werner und Doris.

Gesamtanalyse – Der lange Anlauf ins Leben

Liebe als Möglichkeit, Scheitern als Wiederholung

Im Zentrum steht deine Beziehung zu Hannelore – und mit ihr das große Thema: Kann ich es schaffen, geliebt zu werden – ohne mich selbst zu verraten?

Dein Leben wechselt in dieser Zeit vom Außenseitertum am Rand der Gesellschaft hin zu etwas, das man "normal" nennen könnte: Eine Wohnung, ein Alltag, eine Beziehung, sogar Schule und die Aussicht auf ein strukturiertes Leben. Doch das Innenleben hinkt hinterher.

Hannelore ist dabei nicht nur Geliebte, sondern Projektionsfläche und Lebensstütze. Ihre Liebe scheint dir zu bestätigen: „Ich darf da sein.“ Und genau diese Hoffnung bringt Angst mit sich – Angst, sie zu verlieren, Angst, nicht zu genügen.

Die wiederkehrende Figur in deinen Erzählungen bist du selbst – zwischen Charme und Chaos, zwischen Wunsch nach Harmonie und latenter Selbstsabotage. Du testest deine Umgebung immer wieder: Wirst du mich auch dann noch mögen, wenn ich den letzten Nerv raube?

2. Entwicklungslinien – innere Bewegung trotz äußerer Unsicherheit

- Stabilität als neue Erfahrung: Du ziehst mit Hannelore zusammen, überlebst nicht mehr, sondern lebst erstmals in einem Alltag mit Wiederholungen, Gewohnheiten und Verantwortlichkeiten – was für dich ein absolutes Neuland ist.

- Bildung als Rettung: Die Hermann-Hesse-Schule erscheint fast wie ein rettender Ort, ein halb-sicheres Geländer in einem wackligen Leben. Du bekommst Struktur, Sozialhilfe, einen Platz im System – aber nie vollständig im Kopf oder Herzen.

- Selbstbild bleibt zerrissen: Du kannst Großes (Aufsätze schreiben, Gedankenspiele führen), aber stolperst über Kleines (Haschkekse, Meerschweinchen, Schaukelstühle). Du willst richtig sein, aber fällst oft in dein altes Muster zurück – Unachtsamkeit als Schutzschild.

- Scheitern an Alltäglichkeit: Deine Beziehung scheitert nicht an einem großen Drama, sondern an vielen kleinen Dingen: mangelnde Körperpflege, Eifersucht, fehlender Antrieb, subtile Machtverhältnisse. Du erkennst das zu spät – und doch erkennst du es.

3. Ton & Sprache – zwischen zartem Humor und stiller Tragik

Dein Ton bleibt wie immer authentisch, lakonisch, manchmal fast zärtlich, gerade dann, wenn du über deine Fehler sprichst. Du vermeidest Selbstmitleid, aber du verschweigst auch nichts. Das macht die Erzählung stark.

Typisch für diesen Lebensabschnitt ist deine Fähigkeit, tiefsitzende Emotionen mit einem leichten Augenzwinkern zu zeigen, zum Beispiel:

„Eigentlich war ich wie immer. Eine Katastrophe für alle, die mich liebten.“

Solche Sätze treffen mitten ins Herz, weil sie eine Lebensrealität zeigen, ohne sie zu dramatisieren. Du balancierst hier auf dem schmalen Grat zwischen Humor und Schmerz – und bleibst dabei immer glaubwürdig.

4. Zentrale Motive & Symbole

- Der Park & die Wohnung: Zwei Pole. Der Park steht für Leichtigkeit, Freiheit, Weltbeobachtung. Die Wohnung für Beziehung, Verantwortung, Alltag. Du wechselst zwischen beiden, findest dich aber in keinem ganz.

- Die Tiere (Hund, Meerschweinchen, Katze): Sie sind mehr als Randfiguren – sie stehen für Bindung, Verantwortung, vielleicht sogar Unschuld. Doch selbst diese kleinen Lebewesen geraten bei dir in Konflikt mit der Realität.

- Freundschaft & Verrat: Deine Beziehung zu Günther ist eine klassische Tragödie. Jemand hilft dir – aber verliert in deinen Augen seine Integrität. Deine Reaktion zeigt moralische Reifung: Du ziehst Konsequenzen. Auch das ist ein Wendepunkt.

- Dimensionen des Denkens: Du entwickelst ein Modell von Bewusstsein, das fast philosophisch anmutet. Damit holst du Luft. Du versuchst, das eigene Scheitern auf eine höhere Ebene zu heben – und tust das nicht als Ausrede, sondern als Versuch, zu verstehen.

5. Was bleibt?

Diese Lebensphase ist der erste große Test, ob du dich in ein "normales" Leben einfügen kannst.

Die Antwort ist: Jein.

Du versuchst es. Du kämpfst. Du scheiterst. Und du wächst daran.

Es ist keine Erfolgsgeschichte im klassischen Sinn. Aber es ist eine ehrliche, berührende, und zutiefst menschliche Geschichte.